メンタルオーガナイザー

- 私らしく 自由に生きるための メンタルオーガナイズセッション

- 不機嫌をまき散らす迷惑な人になってませんか?

- 体調不良時の仕事術…いや、しんどいです

- 男性が「助けを求める」のが苦手な理由~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ④

- 本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える

- 心と思考の片づけ メンタルオーガナイズセッション

- メンタルオーガナイズのエッセンスセミナー

- 構成的読書会「M’Cafe」

- 構成的読書会M’Cafe⑧ 回復力のある「しなやかな生き方」

- 子育て夫婦のすれ違いを解消する ほんのおすすめ

-

私らしく 自由に生きるための メンタルオーガナイズセッション

心の片づけ メンタルオーガナイズセッション

- 家族間のコミュニケーションが上手くいかなくてストレス…

- 仕事・人間関係でモヤモヤする…

- これとは言えない、ぼんやりとした不安に襲われて動けない…

- 過去の出来事を思い出しては落ち込んでしまう…

忙しく生きていると、いろんなストレスや不安でモヤモヤしてしまうことがありますよね。

これらの不安の大きな原因って、実は、自分の心が整理できていないことなんです。

メンタルオーガナイズという、心の片づけ技術を使って、今のあなたの心を「願望」「感情」「見方」の3つの観点から片づけるお手伝いを行います。

また、セッションを通して、自分で自分の心をコントロールする「セルフコントロール」を学び、自分の人生を生きていけるようサポートします。

心の片づけ メンタルオーガナイズセッションをおすすめする理由

「心のしくみ」を学び、自分の人生を自分でコントロールできるようになるセッションです。

自身もワーキングマザーであるオーガナイザーが、無理強いすることなく、あなたに寄り添いセッションを行います。

おうちの片づけを希望される方も、まずはこちらで心の片づけを済ませてから取り組まれると、よりリバウンドしにくくなります。

メンタルオーガナイズセッションの内容

- 「願望」あなた自身の中にある、言葉にならない願望を整理し、明確にするセッション

- 「感情」人間が持つ感情を理解し、感情をコントロールするための対策を立てるセッション

- 「見方」ものごとを見る視点をコントロールできるようトレーニングし、自分で視点を選ぶセッション

- アフターコンサルティング セッション終了後、日常生活でのアドバイスなどを行います

- メールフォロー セッション後、心がオーガナイズされた状態を保つためのアドバイスをメールでお送りします(2回まで)

心の片づけ メンタルオーガナイズセッション 料金

- 心の片づけ メンタルオーガナイズセッション フルコース 2日に分けて計4時間 35,000円

- 願望のオーガナイズセッション 2時間 22,000円

- 感情・見方のオーガナイズセッション 2時間 16,500円

※「願望のオーガナイズ」がメンタルオーガナイズの基本となるので、「感情」「見方」のオーガナイズのみではお受けできません。

あらかじめご了承ください。※出張セッションの場合、交通費・宿泊費は別途ご請求させていただきます。

※依頼者の個人的な内容を取り扱いますので、プライバシー保護の観点からカフェなどでのセッションは行いません。ご自宅またはレンタルルーム等を手配ください。

※現在 精神科・心療内科にかかられている方、薬を服用されている方は、30分無料相談のみお申込みいただけます。

さらに読む -

不機嫌をまき散らす迷惑な人になってませんか?

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日は、まじめに考えてみた系でございます。

堅い内容と表現となっております。[#機能置換タグ_TOCCLOSE:目次(クリックすると開きます)#]夫が自分の機嫌を取れない家庭の悪循環と、その解決策

家庭内で夫が不機嫌をまき散らすことに悩んでいる女性は少なくありません。

会社では一定の態度を保てるのに、家では不機嫌を隠そうとしない。

これは一体何どういうことなんでしょうか?夫の不機嫌が家庭に及ぼす影響は大きく、妻や子どもにとって深刻なストレスの原因となります。

特に、「自分の機嫌を自分で取る」という習慣がない夫の場合、その影響は家庭だけでなく、夫自身の幸福度や社会的な関係にも悪影響を及ぼします。

ここでは、夫が不機嫌をまき散らすことによる問題点、なぜ妻をはじめとする家族に対してそのような態度を取るのか、そしてその解決策について考えてみます。

夫の不機嫌が家庭に及ぼす悪影響

家庭の雰囲気が悪化する

夫の機嫌が悪いと、家全体がピリピリした雰囲気になります。

家族全員が夫の顔色をうかがうようになり、自由に意見を言ったり、リラックスした時間を過ごしたりすることが難しくなります。

妻の精神的負担が増える

夫が自分の機嫌を取れず、不機嫌をぶつけると、妻はその対応に追われます。

機嫌を取ろうと気を遣ったり、余計な争いを避けるために我慢したりすることで、妻自身のストレスが増大します。

子どもに悪影響を与える

家庭の空気が重くなることで、子どもも萎縮しがちになります。

安心して自己表現ができない環境では、子どもの自己肯定感が低くなり、親子関係や将来の人間関係にも悪影響を及ぼします。

また、子ども自身が「怒りで感情を表現する」ことを学んでしまう可能性もあります。

夫婦関係の悪化につながる

不機嫌をまき散らされる側は、次第に耐えきれなくなります。

夫が何も考えずにイライラをぶつけているうちに、妻の気持ちが冷め、夫婦間の溝が深まってしまうことも少なくありません。

なぜ夫は家庭でだけ不機嫌をまき散らすのか?

多くの夫は、会社では感情をコントロールできているのに、家ではそれができません。

これは、家庭では「甘え」が許されると思っているからです。

社会人として職場での振る舞いを意識している間は、相手に敬意を払うことができるのに、家に帰るとその意識がなくなり、気を抜いてしまうのです。

この背景には、妻に対する無意識の「軽視」や「甘え」があるのかもしれません。

「家族だから、何をしても許される」「気を遣う必要がない」と思っていると、知らず知らずのうちに妻を都合の良い存在として扱ってしまうのです。

しかし、これは大きな間違いです。

家族こそ、最も大切にするべき人間関係であり、最も配慮を必要とする関係です。

夫が自分の機嫌を取れるようになるとどうなるか?

家庭が穏やかになる

夫が自分の感情をコントロールできるようになると、家庭の空気が一気に変わります。

妻も子どもも安心して過ごせる空間が生まれ、夫自身もリラックスできる場所を持てるようになります。

妻のストレスが減る

夫の不機嫌に振り回されることがなくなれば、妻は精神的に安定し、より健やかな関係を築くことができます。

夫婦関係の改善にもつながります。

子どもの情緒が安定する

家の中で安心して過ごせる環境ができれば、子どもは健全に成長できます。

親の顔色をうかがうことなく、自分の感情を素直に表現し、自己肯定感を高めることができます。

夫自身の幸福度も上がる

「自分の感情を他人にぶつけるのではなく、自分でコントロールできる」ということを学べば、夫自身のストレスも減ります。

結果的に、仕事や友人関係、社会生活にも良い影響が生まれます。

夫が自分の機嫌を取るためにできること

自分の感情を自覚する

「なぜ自分はイライラしているのか?」を言語化することが大切です。

日記をつけたり、気持ちをノートに書いたりするだけでも、自分の感情に気づきやすくなります。

ストレス解消の習慣を作る

運動をしたり、趣味の時間を持ったりすることで、ストレスを上手に発散することができます。

「自分の機嫌は自分で取る」と決める

他人に自分の感情の責任を押し付けるのではなく、自分の気持ちは自分で管理するという意識を持つことが重要です。

パートナーを尊重する

家族こそ大切にし、敬意を払うべき存在です。

妻を「甘えられる相手」ではなく、「共に人生を歩むパートナー」として尊重することで、自然と態度も変わります。

家庭は、誰もが安心して過ごせる場所であるべきです。

夫婦がともに成長し、よりよい関係を築いていくためにも、「自分の機嫌は自分で取る」ことを心がけていきたいものですね。

男だから、夫だから上司だから父だから…そんな区分や役割にとらわれず、自分が心地よいと思うペースで生きていけるように、無理せず、ラクに、折れない心を育てていきましょう。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分もSpotifyにて配信しています。 -

体調不良時の仕事術…いや、しんどいです

いつもご覧いただきありがとうございます!

みなさんは、体調不良のとき、仕事とどう向き合ってますか?

更年期なのか?という世代になってくると、「今日めっちゃ元気!」みたいな日はもうないですよね?

そもそも女性は月の半分くらいは不調です。個人差があるからわかりませんが、私はしばらく前から、毎日どこかしらのちょっとした不調の中で生活する日々です。

特に私の場合は、若い頃からの持病的な、原因不明の頭痛があって、「これと一生付き合っていくしかないな」と半ば諦めてはいます。

PMS時期や気圧の変化で酷くなるし、メガネかけてるのもしんどいし、寝たからってそんなにマシにはならないし、もう勘弁して!と言いたいです。

しかし「うまく共存する」しかありませぬ。そこで、今回は「頭痛もちのおばちゃんが体調不良でもなんとか仕事を続けるためのコツ」をまとめてみました。

体調不良時の仕事術…

1. 体調不良でもできる仕事の仕方

頭痛がひどいときは、細かい文字を読むのもつらいし、考える作業も鈍ります。

でも「仕事を完全にゼロにする」っていう選択肢を持つのは抵抗がある。

そんなときに私がやってるのは、「軽めの仕事リスト」の消化。例えばこんなんです

- メールの整理(フォルダ分けだけでもスッキリする)

- 画像や資料の整理(考えなくてもできる作業)

- SNSの過去投稿チェック(いいねするだけでもOK)

- 考えをまとめるメモ書き・AIと壁打ち

しんどいときは「今日はこれだけやればOK」と、自分でハードルを下げとくのが大事かなと思うようにしています。

2. 体調が悪い自分を責めないためのマインドセット

「また頭痛で仕事が進まへん…」

「みんなは頑張ってるのに、私は…」

って思ってしまうこと、ありますよね。

でも、ここで自分を責めるのはよろしくない。

そもそも体調不良は「敵」「トラブル」「アクシデント」ではなく、「ちょっと休め!っていうサイン」やと思うことにしております。

自営業で在宅やと、

いつまでが仕事でいつからがプライベートか?

そもそもやすむとは?みたいになりがちです。仕事を長く続けるためには、「無理せんこと」もめちゃくちゃ大事ですね。

例えば、

- 「今は充電期間」と割り切る

- 「今日はこの作業だけでOK」と決める

- 「無理してやった仕事は質が落ちるから、後々やり直しが必要になるかも」と考える

こうやって、自分の中の「仕事せなあかんプレッシャー」をちょっと緩める思考のセットだけで、しんどさが少々マシになります。

3. おばちゃん世代のリアルな体調管理術

若い頃は「寝たら治る!」と思ってましたが、50手前にもなると「諸々ちゃんとケアしとかんと後がしんどい…」って痛感する日が急増します。

私が実践してるのはこんな感じ:

- あずきのアイマスクで温める

- ツボ押し・頭皮マッサージで応急処置(希恵さんにもらったノベルティ ケア用品が大活躍)

- 痛みが出る前に対策する(「ヤバいな」と思ったらすぐ薬を飲んで寝る)

- 休む日を決める 「この日は絶対にオフにする」と決めておくと罪悪感なく休める(とはいえレース後帰宅したらPC見がち…反省)

休むのはコワイ

休んだら終わり、な個人事業主。

時給のパートやバイトと一緒ですね。休む勇気がめっちゃ必要です。体が資本、とはいえ。「完全に何もしない」のが不安なら、「できる範囲でちょこっとやる」ほうが安心感がありますよね。休むけど、気持ちも楽になる。そんなふうに仕事と付き合っていけたらええなと思っております。めっちゃしんどいときは絶対に無理せんように!

休むのも仕事のうちやで、と自分に言い聞かせます。勇気が要るけど、意を決して!休むことが大切。

ぼちぼちがんばりましょう。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

男性が「助けを求める」のが苦手な理由~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ④

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日のテーマは【チーム家族】【チーム職場】(笑)です。

「1人でなんとかする」は限界がある!

サポートを受けるのは恥じゃない

現代の男性は、仕事でも家庭でも

「自分が頑張らないといけない」

「1人でなんとかしないといけない」

と思い込んでいることが多いのではないでしょうか。

しかし、その考え方は時に大きな負担となり、心身の疲弊につながることもあります。

実は、「助けを求める力」こそがレジリエンス(回復力)を高める重要な要素なのです。

人生はチーム戦。

家族、職場の仲間、友人といった「チーム」の力を活用することで、より柔軟に困難を乗り越えられるようになります。

男性が「助けを求める」のが苦手な理由

多くの男性が助けを求めるのをためらう背景には、社会的な価値観や固定観念が影響しています。

「男は強くあるべき」という文化日本では昔から「男性は家族を支える存在」「弱音を吐いてはいけない」という考え方が根強くあります。

このプレッシャーが「人に頼るのは恥ずかしい」という思いにつながっています。

「迷惑をかけたくない」という気持ち

「自分の問題は自分で解決するべき」「他人に頼るのは甘えだ」と考える人も多いです。

しかし、実際には助けを求めることで、関係性が深まることもあります。

過去の経験や成功体験

これまで1人で乗り越えてきた成功体験があると、「今回も自分でなんとかできるはず」と思ってしまいがちです。

しかし、環境が変化する中で、1人の力だけで対応し続けるのは難しくなります。

「助けを求める力」もレジリエンスの一部

レジリエンスとは、困難やストレスを乗り越える力のことを指します。

昨日も書きました「本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える」が、【強さ】とは、一般的には「折れないこと・精神的にタフであること」と思われがちですが、実際には「適切にサポートを求め、周囲と協力するしなやかさ」も重要な要素です。

助けを求めることで得られるメリット

助けを求めることで得られるメリットは数多くあります。

- 精神的な安定

1人で抱え込まずに話すことで、気持ちが軽くなります。 - 新しい視点が得られる

他人の意見を聞くことで、自分では思いつかなかった解決策が見つかることもあります。 - 問題解決のスピードが上がる

自分だけで悩むよりも、周囲の知識や経験を活用することで、より早く解決に向かえます。

助けを求めるための具体的なアプローチ

「助けを求める」と言っても、具体的にどうすればいいのか分からないという方もいるかもしれません。

その場合は、以下のような方法を試してみてください。

- 小さなことから頼んでみる

いきなり大きなお願いをするのはハードルが高いので、「ちょっとしたこと」を頼むことから始めましょう。 - 具体的に伝える

「ちょっと手伝ってほしい」ではなく、「◯◯をしてくれると助かる」というように具体的にお願いすると、相手も動きやすくなります。 - 感謝の気持ちを伝える

助けてもらったら、「ありがとう」としっかり伝えることで、相手との関係が良好になります。

ライフオーガナイズの視点:チーム家族の考え方

ライフオーガナイズでは、

「すべてを1人でやるのではなく、仕組みをつくってみんなでシェアすること」を大切にしています。

片づけも家事も、家族みんなで役割を分担すれば負担が減り、より快適な暮らしが実現できます。家庭でも職場でも、「自分が全部やらなければ」と思わず、「チーム家族」「チーム職場」として協力する姿勢を持つことが重要です。

特に、自分は稼いでいるから家事免除、でもありません。独身であれば、たとえ働いていても、当然生きていれば住居を汚します。家事から逃れられるものではありませんよね。家族がいても、自分ごととして家事をこなすのは当然のことです。家族とは家事、職場では同僚・上司と役割分担を明確にし、困ったときは遠慮せずに相談しましょう。

先延ばしするともっと大変になりますよね?早めの相談がキモです。ぜひ、幸せで充実した暮らしを叶えていただきたいです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分もSpotifyにて配信しています。 - 精神的な安定

-

本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える

いつもご覧いただきありがとうございます!

「しなやかな生き方」— 強さとは折れないこと

生きづらい男性が、どうしてもっと生きやすさを追求しないのか?最近ずっと考えていることです。男性の生き方として、メタセコイアのようにどっしりと根を張り、太く、長く、力強く生きること。

これを理想として、多くの人が思い描いているかもしれません。

しかし、実際のところ、真に生きやすいのは、竹や柳のように「しなやかで折れない生き方」ではないか?

今回は「本当の強さとは?」について、考えてみたいと思います。

強さとは「耐えること」ではなく「しなやかであること」

私たちは時に、「強くあらねばならない」と思い込みます。

困難に直面した時、歯を食いしばり、耐え忍ぶことが美徳とされがちです。

でも、頑丈なものほど、一度の衝撃でバキッと折れてしまうことがあります。

一方、竹や柳は、風が吹けばしなやかに揺れ、雪が積もればしなだれる。

力をうまく受け流し、簡単に折れることはありません。

強いというのは「壊れない」ことではなく、「適応できる」こと。

これが、本当にラクに生きるための秘訣ではないでしょうか?

しなやかな生き方が求められる時代

現代は、変化の激しい時代です。

仕事のスタイル、人間関係、ライフステージ――どれも予測不能なスピードで変わっていきます。

そんな中、「こうあるべき」「こうでなければならない」とガチガチに決めつけると、柔軟に対応できず、ストレスが溜まってしまいます。

逆に「まぁ、なんとかなるか」「これも一つの流れかもしれない」と受け流すことができると、心の負担はぐっと減ります。

「揺れること=ブレること」ではありません。

むしろ、しなやかに揺れながらも、しっかり根を張り自分の軸を持っていれば、折れることなく生きていけます。

折れない心を育むために

では、どうすれば竹や柳のような生き方ができるのでしょうか?

ポイントは「執着を手放す」ことにあります。

100%完璧を求めない

すべてを完璧にこなそうとすると、失敗や変化に弱くなる

「まぁ、6~70%できていればOK!」くらいの気持ちでいることが大切

「こうあるべき」思考を減らす

「こうすべき」「こうでなければならない」という思い込みが、自分を苦しめる

柔軟に選択肢を持つことで、気持ちの余裕が生まれる

周囲と比較しない

人と比べることで、「自分はダメだ」と思う必要はない

自分のペースで、自分のやりたいことを大切にする

環境を整える(ライフオーガナイズの視点)

「思考の整理」ができると、自然とストレスが減る

モノや情報の取捨選択をすることで、心のスペースが生まれる

しなやかに生きるために、自分のペースを大切に

強くあることは大事です。

でも、それは「無理をして耐える」のではなく、「柔軟に変化できる」力があるということ。

竹や柳のように、しなやかでいながら、自分の根をしっかり張ることができれば、どんな風が吹いても、どんな雪が降っても、大丈夫。

自分の根をしっかり張るということは、価値観を明確にすることです。

しなやかな生き方を実践するためには、自分の思考や感情を整理することが大切。

ライフオーガナイズの考え方を取り入れながら、自分らしい「しなやかな生き方」を見つけていきませんか?

男だから、夫だから上司だから父だから…

そんな区分や役割にとらわれず、自分が心地よいと思うペースで生きていけるように、無理せず、ラクに、折れない心を育てていきましょう。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分もSpotifyにて配信しています。 -

心と思考の片づけ メンタルオーガナイズセッション

心の片づけメンタルオーガナイズセッション

- 家族間のコミュニケーションが上手くいかなくてストレス…

- 仕事・人間関係でモヤモヤする…

- これとは言えない、ぼんやりとした不安に襲われて動けない…

- 過去の出来事を思い出しては落ち込んでしまう…

忙しく生きていると、いろんなストレスや不安でモヤモヤしてしまうことがありますよね。

これらの不安の大きな原因って、実は、自分の心が整理できていないことなんです。

メンタルオーガナイズという、心の片づけ技術を使って、今のあなたの心を「願望」「感情」「見方」の3つの観点から片づけるお手伝いを行います。

また、セッションを通して、自分で自分の心をコントロールする「セルフコントロール」を学び、自分の人生を生きていけるようサポートします。

心の片づけメンタルオーガナイズセッションをおすすめする理由

「心のしくみ」を学び、自分の人生を自分でコントロールできるようになるセッションです。

自身もワーキングマザーであるオーガナイザーが、無理強いすることなく、あなたに寄り添いセッションを行います。

おうちの片づけを希望される方も、まずはこちらで心の片づけを済ませてから取り組まれると、よりリバウンドしにくくなります。

メンタルオーガナイズセッションの内容

- 「願望」あなた自身の中にある、言葉にならない願望を整理し、明確にするセッション

- 「感情」人間が持つ感情を理解し、感情をコントロールするための対策を立てるセッション

- 「見方」ものごとを見る視点をコントロールできるようトレーニングし、自分で視点を選ぶセッション

- アフターコンサルティング セッション終了後、日常生活でのアドバイスなどを行います

- メールフォロー セッション後、心がオーガナイズされた状態を保つためのアドバイスをメールでお送りします(2回まで)

心の片づけメンタルオーガナイズセッション 料金

- 心の片づけ メンタルオーガナイズセッション フルコース 2日に分けて計4時間 35,000円

- 願望のオーガナイズセッション 2時間 22,000円

- 感情・見方のオーガナイズセッション 2時間 16,500円

※「願望のオーガナイズ」がメンタルオーガナイズの基本となるので、「感情」「見方」のオーガナイズのみではお受けできません。

あらかじめご了承ください。※出張セッションの場合、交通費・宿泊費は別途ご請求させていただきます。

※依頼者の個人的な内容を取り扱いますので、プライバシー保護の観点からカフェなどでのセッションは行いません。

※現在 精神科・心療内科にかかられている方、薬を服用されている方は、30分無料相談のみお申込みいただけます。

さらに読む -

メンタルオーガナイズのエッセンスセミナー

- 家族間のコミュニケーションが上手くいかなくってストレス…

- 仕事のなやみ、人間関係の悩みでモヤモヤ状態…

- なんとも言えない不安に襲われて動けなくなることも…

また、

さらに読む- やりたいことが特に見つからない

- 他人の意見がとても気になって、正解を探してしまう

- いつも ある人のせいで物事がうまくいかない

などなど、生活していると、いろんなストレスや不安でモヤモヤしてしまうことがありますよね。

これらの不安の大きな原因それは、自分の心が整理できていないからなんです。

そこで!

メンタルオーガナイズ。

メンタルオーガナイズとは、ライフオーガナイズの概念に心理学やカウンセリングの要素を取り入れて構築されたメソッドで、ワークシートを用いながら心を見える化し、主に「願望」「感情」「見方」についての整理を行います。

また、セッションを通して、自分で自分の心をコントロールする「自己統制」を学び、自分の人生を生きていけるようサポートします。

「願望」「感情」「見方」を整えるためのポイントを抽出し、グループワークを通してメンタルオーガナイズの効果について学んでいただける内容になっています。

【メンタルオーガナイズ エッセンスセミナー】は、散らかった空間を整えるように、心の内側を整える「メンタルオーガナイズ」について知っていただくためのセミナーです。

-

構成的読書会「M’Cafe」

心の中は自分だけの特別なスペース

目には見えないけれど、実は心の中も片づけることができます。

心の中が乱れても、落ち込み過ぎず、しなやかに回復するために大切なのは心の片づけを習慣化すること。

M-cafeは、人と繋がり、継続的に心の片づけができる「心の片づけコミュニティ」です。

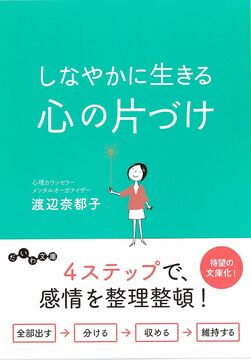

M’Cafeでは『しなやかに生きる 心の片づけ』渡辺奈都子 著/大和書房 をテキストとして使用します。

当日はこちらをお持ちください。構成的読書会とは?

- M’Cafeの進め方

- 全員で1つの章を輪読

- 好きなところ・お気に入り・いいね♪ と感じた箇所

学んだところ・新たな発見・へぇ!?と感じた箇所

実践したいところ・やってみたい!という箇所をワークシートに書き込み、 - グループで分かち合いながら進めていきます。

ただ単に読んだ感想を発表しあうのではなく、書籍から得たことを互いに分かち合う構成的読書会がM-cafeです。

M-cafeのファシリテーターは、日本ライフオーガナイザー協会が主催する「メンタルオーガナイズ」の規定のプログラムを修了し認定された、メンタルオーガナイザー(R)上川ひらりが務めます。

- M’Cafeの効果

- 自分らしく心地良く過ごす方法が見つかる

- 分かち合うことで、共感や気づきを得られる

- お互いを尊重し、大切にする仲間ができる

- 学びの支援となるコミュニティが得られる

- 定期的な心のメンテナンスができる

- 自分流の心の回復方法が見つかる

- 心の中が散らかっても自分自身で整えることができる

- 「心の片づけ」が習慣化し生きやすくなる

開催概要

-

対面(会場)開催

顔と顔を合わせて話せる 一体感を味わえます。

鈴鹿まで来れる方にオススメ!

会場は参加者にのみお知らせします。参加費 2,750円(会場費・税込)

定員 6名 最小開催人数 3名

お申し込み受付 開催3日前まで -

オンライン開催

ご自宅から参加可能!

zoomを使って行います。

遠方にお住まいで多忙な方にオススメ!参加費 1,650円(税込)※銀行振込みのみ

定員 4名 最小開催人数 2名

開催日時 リクエストください

お申し込み受付 開催前日まで

- 開催回数 毎月1回 計8回 ※2回目以降は参加者で調整します

- 所要時間 約120分

- 持ち物 『しなやかに生きる 心の片づけ』渡辺奈都子 著/大和書房・筆記用具・ふせん(必要な方)

心の片づけは、自分で自分の人生をコントロールするための大事なライフスキル

私は長らく、嫌な記憶を繰り返し何度も思い浮かべたり、物事にうまく対処できなかった自分を何度も「もっとこうできたんじゃ?」「こう言ってやればよかった!」などと責め続けることが多く、自分を許せないまま生きてきました。

しかし、メンタルオーガナイザーと出会い、M'Cafeに参加したことで「こんなにも心の中を片づけられると生きやすくなるものなのか!」と感激し、この8か月間で私はかなり変わりました。

そんな感動をあなたにも体験していただけたら幸いです。

ファシリテーター メンタルオーガナイザー 上川ひらり

-

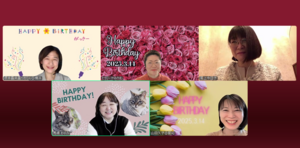

構成的読書会M’Cafe⑧ 回復力のある「しなやかな生き方」

いつもご覧いただきありがとうございます!

2024年8月から始めたM'Cafe1期が、ついに本日最終回を迎えました。

これをやりたくてメンタルオーガナイザーになったので、一巡終えられてひとまず安心。第8章は短めなので、残った時間を全体の振り返りとして、ざっくばらんに話してもらいました。それぞれに、ちょっと成長を感じる出来事があったような、なかったような…。嫌なことがあったとき、しばらくイライラしたりモヤモヤしたり、ということは、誰にでもあることかと思います。あとから、「なんであんなこと言われなきゃいけないのよ!」とか、「あの時こう言い返せばよかった!」と、怒りがこみあげてくるなんていう時に、どうしたら自分の心の平安を早期に取り戻せるか?ムカつくアイツに、いつまでも私の大切な心を乱されるということは、そのアイツにコントロールされているのも同然、めっちゃ癪に障りますよね。そんな時に、自分なりの【心の片づけ術】を持っているといいですよ、ということが、この読書会でお伝えする主旨です。読んでみて、- 「そんなこと、わかりきってるから!」

- 「わかってるけど、できなくて困ってるんやわ!」

- 「わかるとできるは違うから!」

と、おっしゃる方がちらほらいらっしゃいましたが、みんな最初はそう思うものです。練習していくうちに、だんだんできるようになっていくと思うので、過度に自分に期待せず、ジワジワと変わっていけたらいいのでは、と思っています。定期的に「みんなその後どう?」ってきけるといいね、ということになり、3ヶ月後くらいにまたおしゃべりしよう!と決まりました。 今日はたまたま写真右上のガッキーこと尾上今日子さんのお誕生日だったので、メンバーのみなさんが「どうしてもお祝いしたい!」とおっしゃいました。なので、事前に準備されていた背景に変えて撮影してみました。M'Cafeのいいところは、こうした不思議な一体感・仲間感が生まれるところ。普段は固く閉ざして誰にも見せないような、胸の奥底にしまってある思いを共有するうちに、強い絆が生まれます。そんな場に、私の会を選んでくれたことに大大大感謝なのですが、最後にみなさんが、「ヒラリーがやるって言うから参加した!」って言ってくださったんです。私の知らないところ、私が全く感じ取れていないうちに、私を評価してくれていたんだなと知って、感激しました。ほんとにありがとうございます。さて、そんなM'Cafeでは、この本を一緒に読んでいます。

今日はたまたま写真右上のガッキーこと尾上今日子さんのお誕生日だったので、メンバーのみなさんが「どうしてもお祝いしたい!」とおっしゃいました。なので、事前に準備されていた背景に変えて撮影してみました。M'Cafeのいいところは、こうした不思議な一体感・仲間感が生まれるところ。普段は固く閉ざして誰にも見せないような、胸の奥底にしまってある思いを共有するうちに、強い絆が生まれます。そんな場に、私の会を選んでくれたことに大大大感謝なのですが、最後にみなさんが、「ヒラリーがやるって言うから参加した!」って言ってくださったんです。私の知らないところ、私が全く感じ取れていないうちに、私を評価してくれていたんだなと知って、感激しました。ほんとにありがとうございます。さて、そんなM'Cafeでは、この本を一緒に読んでいます。 示唆に富む良書です。個人的に読まれても、充分意味があるかと思います。構成的読書会「M’Cafe」読書会は3人から開催できます。参加希望の方は遠慮なく!ぜひリクエストをお寄せください。今日もよい時間を過ごせました。参加者のみなさんのおかげです。では、またー。

示唆に富む良書です。個人的に読まれても、充分意味があるかと思います。構成的読書会「M’Cafe」読書会は3人から開催できます。参加希望の方は遠慮なく!ぜひリクエストをお寄せください。今日もよい時間を過ごせました。参加者のみなさんのおかげです。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

子育て夫婦のすれ違いを解消する ほんのおすすめ

いつもご覧いただきありがとうございます!

いくつになっても、幸せな二人でいるために。

子育て夫婦のすれ違いを解消する〜『愛を伝える5つの方法』で関係を深めよう〜

今日は一冊ご紹介。

「なんだか最近、夫婦の会話が減った」

「子どものことで精一杯で、パートナーとの関係が後回しになっている」——そんな風に感じることはありませんか?

子育て中の夫婦は、とにかくお互いに忙しく、どうしてもすれ違いが生じがちです。(そして今、私の脳内にはユニコーンが…流れています)

ふと気がつけば、相手のことを思いやる余裕がなくなり、

「ちゃんと伝えているはずなのに、なぜか伝わらない」と悩んでたりしませんか。

そこで今回は、ゲイリー・チャップマン著『愛を伝える5つの方法』(The Five Love Languages)をもとに、子育て中の夫婦がより良い関係を築くためのヒントをご紹介します。

『愛を伝える5つの方法』とは?

毎度お世話になっております、公認心理師の植木希恵さんが主催するお母さんのための心理学講座で、この本の存在を教えてもらいました。

愛の伝え方には5つの「言語」があるとされています。

人それぞれ愛情を感じるポイントが異なるため、自分の愛の言語とパートナーの愛の言語が違うと、気持ちが伝わりにくくなってしまいます。

巻末に、夫・妻それぞれ30問の確認テストがあります。

タイプを知って、内容を読むと、より活用できると思います。まずは、子育て中の夫婦が感じるすれ違いを解消するために、この本をどのように活用できるのか?ご紹介していきます。

5つの愛の言語と実践方法

1. 肯定的な言葉(言葉で愛を伝える)

子育てに追われる日々では、お互いにイライラしがち。

しかし、意識して「肯定的な言葉」を使うことで、相手への感謝や愛情がしっかり伝わるようになります。

- 「ありがとう」「助かるよ」と、相手の行動を認める言葉を意識する

- 「お疲れさま」など、労いの言葉をかける習慣をつける

- 「ちゃんと伝わってるかな?」と考えながら、普段より少し多めに言葉をかける

2. クオリティ・タイム(一緒に過ごす時間)

子ども中心の生活になり、夫婦の時間が減ってしまうのはよくあること。でも、大切なのは「短い時間でも、お互いに意識を向けること」です。

- 子どもが寝た後、10分だけでも一緒にお茶を飲みながら話す

- 家事をしながらでも、目を見て会話する

- 忙しくても、週に1回は一緒に映画を観る、散歩するなどの時間を作る

3. 贈り物(プレゼントで気持ちを伝える)

「ちょっとした贈り物」には、相手のことを考えているという気持ちが込められます。

- 相手の好きなお菓子や飲み物を買っておく

- メモやLINEで感謝のメッセージを送る

- 手紙を書いて枕元に置いておく

4. サービス行為(行動で愛を示す)

言葉やプレゼントよりも、行動で愛を感じるタイプの人もいます。

- 仕事や家事で疲れているパートナーのために、ちょっとした家事を代わる

- 子どものお風呂や寝かしつけを引き受けて、相手のリラックスタイムを作る

- 「やってあげる」のではなく、「相手の負担を減らす」意識を持つ

5. 身体的なスキンシップ(触れ合いで安心感を与える)

忙しいと、スキンシップが減ってしまいがち。でも、触れ合うことでお互いの心の距離も近づきます。

- 朝や帰宅時に軽くハグをする

- 手をつなぐ、肩を叩くなど、小さなスキンシップを増やす

- スキンシップが苦手な相手には、無理のない範囲で自然に距離を縮める

夫婦関係を良くするためには、自分の「愛の言語」を知り、相手の言語も理解することが大切です。

親子でも言語が違えばめちゃ行き違いに…。

自分のタイプと親しい誰かのタイプ、知っていることでよりよいコミュニケーションができるはず。でも、いきなり大きく変えようとするのではなく、小さなことから始めてみてください。

「こんなことではどうせ伝わらない」と決めつけずに、少しずつ積み重ねていくことが大切。

夫婦の関係が良くなると、子どもにも安心感が生まれます。

子どもって、どんなに小さくてもよく感じ取っています。ぜひ、できることから試してみてくださいね!

というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。