- ホーム

- ブログ Drive my LIFE!

- ライフオーガナイズ

- 子どもと片づけ~作品の管理、どうしてる?

子どもと片づけ~作品の管理、どうしてる?

2023/04/04

いつもご覧いただきありがとうございます!

あっという間に春休みも終わりますね。

みなさん今頃は、新学期を前に子どもの持ち物を整理したり、新たに文具を買い揃えたりしていますよね。

もう準備万端!という方もいらっしゃるでしょうか。

さて(今頃ですが)修了式の日に持ち帰った作品はどうしていますか?

どんどん増える作品たち

わが家にも二人の息子たちの、保育所時代からの作品があります。

絵や制作、誕生日のカードや色紙、先生との連絡帳などもあります。

基本的には、平面の物は残していて、まとめて私が管理しています。

台紙に貼られた四つ切画用紙も余裕で入るこちら、

IKEAのSTUK (ストゥーク)収納ケース ライトグレーグリーン 71x51x18 cm

この中に仕舞っています。

長男が3歳から、次男が1歳からの作品をこの中に収めています。かれこれ8年分ですね。

季節の装飾として制作したもので、まだ耐用できるものは、もういいと思えるまで毎年時期に飾っています。

そういう立体のもの、季節ものは、別の装飾用BOXにまとめています。

私は主に玄関に飾るために残しています。

保育所で作った紙皿のおひなさまとか、自分の人形を年間のアイテムで彩っていくものとか、七夕のモビールとか、クリスマスの折り紙リースとか。

かわいくて愛おしくて、私が取っておきたいものがあります。

残したいものは残していい

『増え続ける作品をどうしよう?』と悩まれる方は多いです。

スペースに余裕があれば、いくらでも好きなだけ残して飾っておけますが、そうでない場合は工夫する必要があります。

- 子どもが多い

- 量が多い

- 子どもが多くて管理が大変という場合

ひとりずつの容量をあらかじめ決めておいて、いっぱいになったら中身を見直して、手放すものは写真に撮って保存することができます。 - 量が多くて管理が大変という場合

1の多子の場合と同じように、保管スペースからあふれるものは、

- 全部出して

- 残したいものを選び

- 他は撮影して手放す

これを毎年繰り返すことで、定量を維持することができます。

どれを残すか?を決めるのは、あなたひとりでもいいし、お子さん本人に意見を聞いてもいいですよね。

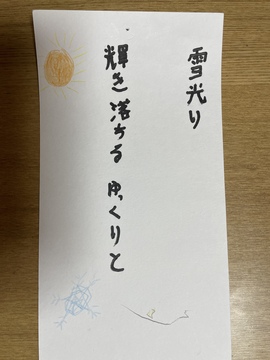

これは次男の作品です。

年度末に持ち帰ったものの中にあったんですが、これ、懇談に行ったときに見つけて、次男の感受性にびっくりしてうれしくなったのを思い出しました。

「光って輝くのか~、そうなのか~」と思いました。

というわけで、小さいものですがしばらくは保管です。

というわけで、小さいものですがしばらくは保管です。

どこに置くか

管理する場所が親のスペースである場合と、子どものスペースである場合があります。

おうちの状況によって違うと思いますが、どちらの場合でも、中身についてはスペースの管理者が把握しているべきです。

子どものスペースに置くということは、処分権が子どもに移るということ。

親のエゴで残したい作品であれば、親が管理する方がトラブルなく済みます。

親のエゴで残したい作品であれば、親が管理する方がトラブルなく済みます。

親のところにはスペースがなくて仕方なく子ども部屋に、という場合は、きちんと本人に了承を得て、置かせてもらいましょう。

こういうけじめが大切です。

時期を決めて中身を見直す

学期ごとに作品を持ち帰るのであればその都度、年度末だけであれば、1年に1度ですが、必ず中身を見直しましょう。

成長とともに、あるいは時間の経過とともに、「もういいかな」と思えて手放せるものが出てきます。

そういうものは忘れてしまってもいいし、写真で思い返してもいいんです。

教科書なども同様です。

単年度の物は、全部捨てても問題なし。

資料集などは置いてあった方がいいこともありますが、ほとんどは使いません。

残したかったら残していいし、要らなかったら捨ててもいい。

収納スペースに対し80%の物量に留めておくことが、出しやすく戻しやすい収納の基本です。

総量を決めて、いちいち考えない仕組み

- 必要なものを選ぶ

- 入る分だけ残す

- 思いが残っているものは捨てない

このルールを守ることで、かなりラクに過ごせるようになりますよ。

お子さんの片づけにも適用できます。

- うちの場合、どうすれば?

- 子どもと決めるのは難しそう…

ひとりではちょっと、という場合は、遠慮なくご連絡ください。

プロを頼るのは恥ずかしいことでも何でもありません。

快適な生活への近道をご案内いたしますので、お気軽に

ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月19日より開講。お申込みはお早めに!

関連エントリー

-

私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?

いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折

私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?

いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折

-

私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅

いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ

私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅

いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ

-

私、終活講座もやるんです 講師紹介

いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹

私、終活講座もやるんです 講師紹介

いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹

-

レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる

いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾

レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる

いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾

-

レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる

いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは

レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる

いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは

-

レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?

いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル

レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?

いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル

-

レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!

いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備

レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!

いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備

-

レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由

いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ

レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由

いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ